交通事故の症状固定とは誰が決めるもの?時期の目安や固定後にやるべきことも解説

交通事故治療を行うに当たって「症状固定」という言葉を耳にすることになります。

しかし「症状固定」とは何を指すのか、いまいち理解できていない人は多いでしょう。

また、症状固定とする時期や確認すべき点など、交通事故治療を行うにあたって気を付けなくてはいけないことがいくつかあるため、混乱してしまう人も多いです。

そこで今回は、交通事故治療における症状固定の意味と、時期や確認事項まで徹底的に解説します。

確認していきましょう。

交通事故の「症状固定」とは?

「症状固定」とは、これ以上治療を継続しても症状が改善されないと判断された状態を指します。

そこでここからは、なぜ症状固定と判断する必要があるのか、症状固定と判断されたらどうなるのかを解説していきます。

医師から症状固定と言われたら

症状固定と医師から判断されると「これ以上治療を受けても回復が見込まれない」状態を意味します。

怪我が完全に完治はせず痛みや機能障害が残ると、「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」など、後遺障害分の損害賠償を請求できるようになります。

しかし、後遺障害慰謝料と逸失利益などを請求するには、後遺障害認定を受ける必要があるため、誰でも請求できるわけではありません。

後遺障害認定を受けたのち、認められた等級によって支払いが行われます。

症状固定後は後遺障害分の損害賠償を請求できる

症状固定は、後遺障害分の損害賠償を請求するのに必要です。

損害賠償には種類があり、症状固定前を「障害分」、症状固定後を「後遺障害分」として定めており、それぞれ請求できる項目が異なります。

| 区分 | 内容 |

| 傷害分 | ・治療費 ・交通費 ・付添看護費 ・入院雑費 ・休業損害 ・入通院慰謝料など |

| 後遺障害分 | ・後遺障害慰謝料 ・逸失利益など |

そのため症状固定により、傷害分だけでなく後遺障害分の請求できるようになります。

しかし、症状が治癒したり後遺障害認定が受けられなかったりした場合は、後遺障害分の「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」などの受け取りはできません。

交通事故治療の際に「症状固定」と医師から診断を受けたら、どのように対処したら良いかわからないという方もいらっしゃるでしょう。

そんな時は、「事故治療ナビ」へお気軽にご相談ください。弁護士サポートが手厚い整骨院や、後遺症治療・リハビリに力を入れている整骨院をご案内します。

交通事故後の不安や困っていることも無料でご相談可能。今ならお見舞金最大20,000円のプレゼントも行っています。

症状固定は誰がどうやって決める?

症状固定は、医師と被害者が症状の状況を見て決定します。

法律や保険会社などにより「交通事故から何日後に症状固定としなければならない」と症状固定の時期が定められているわけではありません。

しかし、治療費を削減するために相手の保険会社から症状固定の提案をされる場合があります。

相手の保険会社の提案通りに症状固定をしてしまうと、十分な治療が受けられなかったり賠償金が下がったりする可能性もあるため注意が必要です。

症状が回復しつつある場合は、症状固定とせずに継続して治療を受けることで、症状を完全に解消できる可能性があります。

症状固定を提案されたときは、すぐに同意せず医師と十分に相談するようにしましょう。

症状固定の目安時期

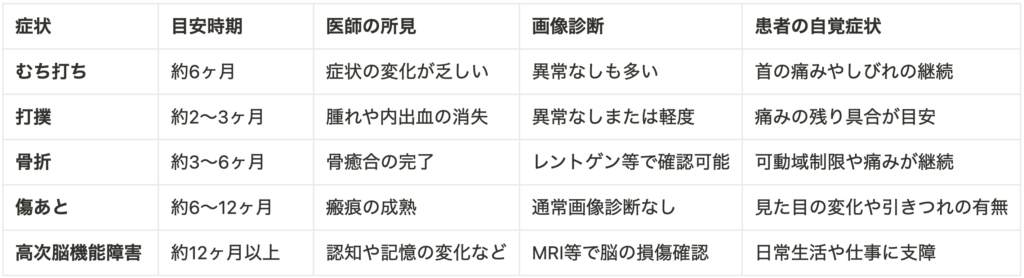

症状固定の目安時期は、交通事故の怪我によって異なります。

症状によって、画像判断でわかる症状・判断が難しい症状があり、回復状況や医師の判断を元に、慎重に見極めてもらうことがとても重要です。

症状固定の目安の時期は、個人差もあるため場合によっては2年近くかかる方もいます。

症状固定の判断基準

症状固定の判断基準は、治療を継続しても症状の改善が見込めないと医師が判断することが基準となります。

一定期間の治療を経て、症状の変化が乏しくなり、医師が診察や画像判断や患者の自覚症状などを、総合的に診て判断します。

レントゲンやMRIなどの精密検査での確認をし、患者の自覚症状と照らし合わせ、医師の臨床経験も重要な判断基準です。

この判断は、後遺障害等級認定や損害賠償請求の重要な起点にもなるため、とても慎重に行われます。

交通事故の怪我が症状固定認定された時の確認ポイント

医師から「症状固定」と言われたとき、本当に症状固定を受け入れていいのか迷う人もいるでしょう。

ここからは、症状固定と言われたときに確認した方がいいポイントをご紹介します。

あとから後悔しないためにもチェックしていきましょう。

交通事故後、6か月以上治療したかどうか

症状固定と判断されるということは、治療を続けても症状が良くならず、後遺症が残った状態を指します。

後遺症が残った場合、後遺障害認定を受ければ、後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が可能です。

しかし、後遺障害認定は基本的に6ヶ月以上の治療を経て、症状固定と判断されなければ認められにくいのが現状です。

そのため、後遺障害認定を受けるためには、6ヶ月以上治療を受けてから症状固定と判断されなければなりません。

ただし、関節の痴漢や手足の切断、失明など明らかな後遺症が認められる場合は、6ヶ月以上経ってからの症状固定でなくても後遺障害認定が受けられる可能性があります。

不安な場合は交通事故に強い弁護士に相談するのがおすすめです。

治療費や休業損害などは必要ないか

治療費や休業損害は、原則として症状固定と判断される前までの期間しか支払われません。

そのため、今後、治療やリハビリテーションのために費用が発生したり休業せざるを得なかったりする場合、症状固定としない方が良い可能性があります。

ただし、例外的に症状を悪化させないためのリハビリテーションが必要な場合、症状固定と判断された後でも費用を請求できる場合もあります。

医師と症状について十分に相談し、症状固定とするべきか考えましょう。

損害賠償請求できる権利の期間がどのくらいあるかどうか

損害賠償請求できる権利には消滅時効が存在します。

消滅時効を過ぎてしまうと損害賠償請求ができないため、どのぐらいの期間が残されているのか確認が必要です。

費目によって以下の時効が設定されています。

| 費目 | 時効 |

| 傷害分 | 事故翌日から5年 |

| 物損分 | 事故翌日から3年 |

| 後遺障害分 | 症状固定翌日から5年 |

後遺障害分の時効は症状固定と判断されてから5年ですが、傷害分と物損分に関しては事故翌日から時効が進んでいきます。

基本的に交通事故の損害賠償金は、全て示談成立後に支払われるものです。

そのため、症状固定後の後遺障害認定や示談交渉が長引くと傷害分と物損分が時効を迎えてしまう可能性があります。

時効が迫っている場合は、場合によって傷害分と物損分のみ先に示談交渉を行ったり消滅時効の延長を行う手続きを取ったりする必要があるでしょう。

症状固定すべきか不安なら交通事故に強い弁護士に相談

相手の保険会社は保険金の支払金額を抑えるために、症状固定を提案してくる場合があります。

知識がない中で保険会社と交渉するのはなかなか難しく、痛みを抱えながら手続きをするのはかなりのストレスでしょう。

そのため、症状固定すべきか判断に迷った場合は交通事故に強い弁護士に相談するのがおすすめです。

症状固定前に弁護士に相談することで、適切なタイミングで症状固定の判断ができます。

また、弁護士に相談することで症状固定後の後遺障害認定でも認定されるために、必要な検査は何かなどを教えてくれ、認定確率を上げることが可能です。

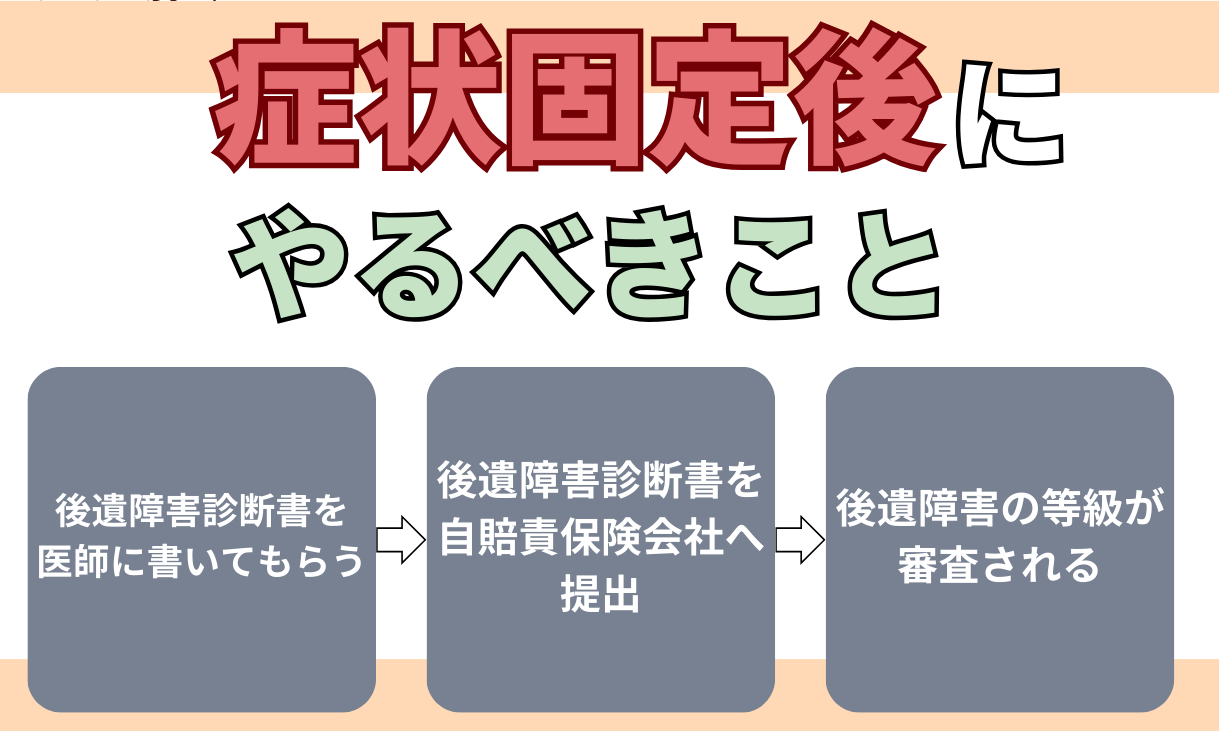

症状固定後にやるべきこと

症状固定と診断された後は、治療から損害賠償の手続きへと進みます。

後遺障害の等級認定を受けるために、必要な書類の準備と申請が必要です。

こちらでは、症状固定後にやるべき手続きの流れを解説します。

後遺障害診断書を医師に書いてもらう

症状固定と診断されたら、まずは後遺障害診断書を医師に作成してもらう必要があります。

この診断書は、自賠責保険に提出する重要な書類で、後遺症の内容や程度を詳しく記載されています。

診断書を作成してもらう際に、「自賠責に提出するための診断書」だと医師に書いてもらうことで、より正確な後遺障害診断書の記載が期待できます。

後遺障害診断書を自賠責保険会社へ提出

医師から取得した後遺障害診断書が用意できたら、加害者側の自賠責保険会社へ提出することで、後遺障害の有無や等級の審査がスタートします。

提出の際は、診断書の内容や必要書類がもれなく揃っているかをしっかりと確認しましょう。

もし、記載漏れがあると、正常な審査がされない可能性があるので注意が必要です。

後遺障害の等級が審査される

相手の自賠責保険に提出された後遺障害診断書をもとに、等級の審査が行われます。

- 医師の所見や診断内容

- 患者の自覚症状

- 画像所見

診断書に記載されている内容から総合的に判断されるので、書類審査でどれだけの基準を満たしているのかで、後遺障害の等級が決定します。

この認定結果が、慰謝料や補償額に大きく影響してきます。

症状固定に関するQ&A

ここからは症状固定に関する疑問を解決していきます。

ここで解決できない疑問は弁護士に相談するのがおすすめです。

症状固定に納得がいかない場合は?

症状固定の判断が納得できない場合は、同意せず、治療の延期を求めましょう。

- 症状がまだ残っている

- 治療を続けることで症状が改善されつつある

など、医師に伝え治療の必要性を伝えましょう。

先ほど解説したように後遺障害認定は基本的に6ヶ月以上の治療を経て、症状固定と判断される必要があります。

後遺障害認定を受けるためにも症状固定を延長した方がいい場合は、必ず治療の延期を行いましょう。

症状固定を催促された場合はどうしたらいい?

加害者側の保険会社から症状固定を提案されることがあります。

保険会社は治療費を抑えるために、症状固定を催促してくるのです。

しかし、保険会社が言うように症状固定をしてしまうと、いくつかのデメリットが発生します。

- 治療を続けることで治るはずだった症状が放置されてしまう

- 後遺障害認定を受けられにくく、後遺障害慰謝料がもらえなくなる可能性がある

- 入通院慰謝料が少なくなる

こういったデメリットを避けるためにも、保険会社からの催促に従うのではなく医師と症状についてよく話し合いましょう。

また、弁護士と相談して保険会社と交渉を進めるのがおすすめです。

症状固定をされる前に治療費が打ち切られた場合は?

保険会社から治療費を打ち切られてしまったからといって、治療をやめなければならないわけではありません。

以下の3つの方法で治療を継続することができます。

- 人身傷害保険や健康保険を利用して治療する

- 加害者側の自賠責保険に被害者請求をする

- 治療費を一旦立て替えて、弁護士を通して請求する

人身傷害保険や健康保険を利用し、治療を続けることができます。

ただし、一度被害者側で治療費を負担しなくてはなりません。

また、治療費は加害者側の任意保険会社だけでなく、自賠責保険からも支払いが行われます。

本来の手順であれば示談成立後、自賠責保険の支払い分は任意保険会社からまとめて支払われるものです。しかし、被害者請求の手続きを行えば示談成立前でも自賠責保険の分を請求でき、示談成立前に治療費を回収できる場合もあります。

その他、被害者側で治療費を立て替え、弁護士を通して請求する方法もあります。

交通事故に強い弁護士を通すことで、より確実にスムーズに治療費の回収できる可能性があります。

症状固定後も治療費を受け取れる?

原則として症状固定後の治療費の受け取りは認められていません。症状固定後は「これ以上治療をしても症状の改善が認められない」ことを示すため、加害者側が支払う義務を負わなくなるのです。

しかし、症状固定後は後遺障害認定を受け、認定された場合には後遺症慰謝料や後遺症の逸失利益を請求できます。

以下のような場合は治療費の支払いが認められる場合もあります。

- 生命を維持する上で治療費を支払う必要がある時(植物状態など)

- 治療によって症状の悪化を防ぐ必要がある時

- 症状固定後の強い身体的苦痛を軽減する治療がある時

示談後に症状が悪化したら再請求できる?

示談後に症状が悪化したとしても、原則として再請求をすることはできません。示談をしたということは「すべての損害を解決した」という合意になるからです。

ただし、示談書に将来の症状悪化を想定した記載がある場合や予測できなかった後遺障害が新たに判明した場合などは、例外的に再請求が認められることもあります。

交通事故治療や後遺症にお悩みの方、法律面で不安がある方はお気軽に「事故治療ナビ」へご相談ください。お近くの整骨院から弁護士サポートが手厚い院、自賠責保険対応の院など、理想の条件に合った整骨院を無料でご案内いたします。

今ならお見舞金を最大20,000円受け取れるチャンスなので、お気軽にご連絡ください。

事故治療ナビについて

事故治療ナビについて お客様相談窓口

お客様相談窓口 お見舞金について

お見舞金について 会社概要

会社概要